㉚六月八日:坂本城

坂本城に帰還した光秀は、ここ2~3日の迷走状態を振り返った。どこで自分は釦を掛け違えたのだろうか。信長弑逆は世間の反感を買うだろうとの予想に反して、本能寺の変以後、世の中は静かだった。むしろ無関心であった。国の要とも言える信長の立場と、自分がすんなり入れ替われるとは、光秀自身も思っていなかった。国の総意としての反感を買い、地滑り的に大戦になだれ込み、そこで圧倒的な勝利の手ごたえを感じてこそ、新たな天下人・光秀の布石を打てると予想していた。

しかし、まず安土城に向かう道中でも、戦らしい戦は無かった。一万余の明智軍の兵士たちの長い行列は東に向かい、また西に戻ってきた。街道沿いの人たちには、明智軍が行き場をなくして彷徨っているように見えた事だろう。

そうこうするうちに、息子の十五郎が挨拶にやってきた。

「この度は恙なく・・・」

「うむ、留守の間に何か変わったことはなかったか」

「取り立てて何ごとも」

「うむ、大儀であった」

光秀は十五郎を下がらせ、正室のお煕と二人きりになった。

「十五郎の様子はどうであったか。何か不平めいたことを言っていなかったか?」

「それはもう、どうして自分も連れて行ってくれないのかと毎日ぼやいていました」

「まだ子供だから、華々しい活躍を夢見るのは無理もない。しかし連れて行けば現実に落胆するだろう」

「今度はこの坂本城にゆっくりできるのですか?」

「そうもしておれん。京都守護職の御礼言上も兼ねて、明日にでも京に上らなければならぬ」

「それは大変なご出世で」

「いや、京都守護職はほんの序の口。近く右大将に、ゆくゆくは征夷大将軍の位も約束されているぞ」

「はい」

「そうなれば、わしは名実共に天下人となる。吉田兼和も言っていたが、京のどこぞに御所を構え、天下の仕置きを一手に行わなければならぬ」

「京に御所ですか」

「そうだ。それも人目を惹く、大きくて立派な御所をな」

「何やら空恐ろしいような、わたくしも其処に住むことになるのでございましょうか?」

「うむ、そうなればお前は御台所ということになるな」

「まあ、わたくしに務まりますでしょうか」

「うむ、其方のことだから大丈夫だろう。それにそんなに長い間続くわけではない」

「?」

「暫くは世が定まらぬ故に戦もあるだろうし、世の中が定まったとしても、取り決めなければならぬことは山ほどある。それらが片付けば、十五郎に将軍職を譲って、ここ坂本でのんびりと隠居しようと思っている」

「それでは隠居までにどれくらいの時間がかかりますか?」

「うむ、そうだな。三年、いや五年はかかるだろう」

「五年先ならば、十五郎はまだ十九か二十歳ですね」

「将軍位には少し若過ぎる気もするが、しっかりした補佐役を付ければ大丈夫だ。ところで、茶を一杯淹れてくれ」

「はい、ただいま」

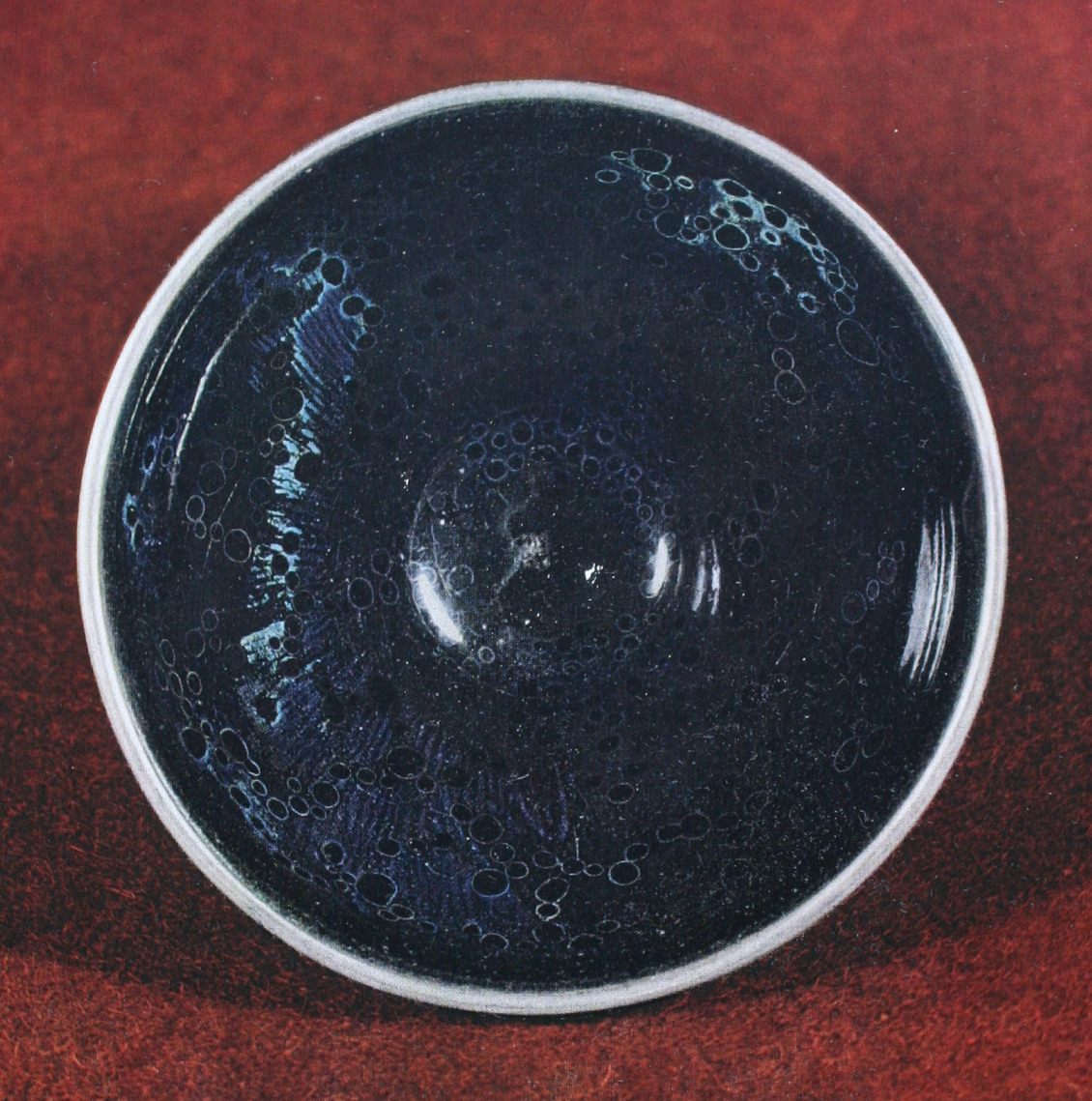

お煕は自ら天目茶碗に茶を淹れ、直ぐに戻った。お煕が戻ると、光秀は縁側に腰を掛け、ぼんやりと琵琶湖の景色を眺めていた。その姿が妙に老けたようで、ここ七日間程の間に幾つも年を取ったように見えて、一瞬ドキッとした。

どれ程の間か、ぼんやりしていた光秀は、夕刻になると書院に籠もり、精力的に手紙を書いた。その内容は「明九日、京に上り、帝に対してこのたびの仕儀を報告するつもりである。ついては貴殿らも急ぎ京に上り、わが軍に合流されたし」である。この時点での光秀の目論見は以下の通りであった。

天下の趨勢は既に自分が掴んでいる。細川・高山・筒井たちもこの勢いに乗じようと、取るものも取り敢えず、馳せ参じるだろう。そうなれば、その勢いが呼び水となって、後は雪崩を打って集合してくるに違いない。

この数日、自分に対する世の中の反応は鈍かったが、それによって何かが動き出すことは間違いないのだ。

㉛六月九日:京都

光秀は、京都守護職を正親町帝から直接拝命するため、京に上った。定宿の妙心寺に入った。

さっそく吉田兼和が訪ねてきた。兼和は光秀の束帯姿に目を止めて、如才なく言った。

「さすがに見違えるようなご立派さですな」

光秀は軽く目だけで挨拶をした。

「暫くすると迎えの者が参りますので・・・帝に拝謁するにはいろいろと心得ておいて頂きたいこともございますので」

「どういうことでしょう」

「ええ、まあ、例えば・・・」

直ぐには適当な言葉が思い浮かばなかったらしい。逡巡した兼和は、やがて言葉を継いだ。

「今日は昇殿の上、京都守護職のご認可を受けるだけですからね、特に注意する作法はございません。ご心配なさることはありません。近衛相国さま、勧修寺晴豊さま・・・勧修寺さまにはまだ面識がございませんでしたか。しかし確か祖父君の前内大臣・勧修寺尹豊さまにはお会いになられたことがあるのですね。ならば大丈夫ですよ。とにかく皆さま、明智さまのこの度のお働きにいたく感銘を受けておられます。何と言っても、皆さま心を一つにして、あの憎き信長を倒したのですから」

「ちょっとお待ちください」

「はい?」

「今、皆で信長を倒したと仰いましたか?」

「はい!」

「信長公を倒したのはこの光秀一人です。他の何方にもご助力いただいておりませんが」

「いやいや、確かにこの度の光秀さまのお働きに勝るものはございません。それは勿論です。しかし」

「しかし?」

「私事ではございますが、多少なりともご尽力させていただいたと思うのですが」

「貴方が何を尽力されたのですか?」

「た、たとえば信長公の消息を知らせる手紙を差し上げたこととか・・・お忘れですか?」

「ほう、手紙ですか」

光秀は思わずにはいられなかった。本能寺の変を起こすまでの自分の焦りや孤独感、それに比べれば手紙をしたためるぐらいが何の苦労だというのか。

「わかりました。取り敢えず御所からの迎えを待てばいいのですね」

「あ、はい、そういうことです」

「そういうことなら、もうお引き取り願いましょうか」

「あ、はい」

気まずくなった吉田兼和は、そそくさと光秀の前を下がった。光秀は供の者にも遠慮するよう申し付けた。無性に一人になりたかった。

神経が妙に昂って、自分自身を制御する心のブレーキが鈍っているのを感じた。光秀は大きく息をついた。兼和の漏らした一言“皆で”が堪らなく癇に障ったのだ。普段の光秀ならば聞き流すことができたはずが・・・光秀は自分の中で何かが少しずつ変質しかけている気がした。しばらくすると、廊下に人の気配がした。

「惟任日向守さま、上様がお召しにございます」

「うむ」

光秀は”上様“の言葉に違和感を覚えた。立ち上がって廊下に出ると小姓が一人控えていた。光秀はこの小姓の顔を熟知していると咄嗟に思ったが、どうしても思い出せなかった。(続く)